Anasir, Perembesan, dan Resepsi: Pembaratan di Bukittinggi Sebelum Era Jepang

Kota itu, yang awalnya dibuat sebagai benteng,

telah menjadi tidak sekadar

kota militer. Gedung-gedung pemerintahan berdiri agak ketinggian dan menjadi pusat kota kemudian, bersama

kantor dan rumah dinas pejabat tinggi Eropa, berdiri

pula pasar dengan los-los dan rumah-rumah toko, kompleks permukiman berdasarkan bangsa (Cina,

Keling,[1] Jawa), juga perangkat kota modern

lain semisal gedung-gedung sinema [biskop], hotel, rumah sakit, dan penjara, pemakaman, jalan-jalan mulus dan lebar

yang membelah kota, jalur-jalur kereta api dengan stasiun-stasiunnya, perumahan-perumahan elite militer berupa deretan-deretan rumah kediaman para opsir dan perwira (selengkapnya: Zulqayyim, 2019). Sekolah-sekolah mulai berdiri di situ sejak

awal paruh kedua abad 19 dan semakin

semarak setelah zaman bergulir memasuki abad ke-20, di mana kota itu kemudian menjelma menjadi lambang kekuasaan

kolonial yang di tengah Sumatra.

"Bukittinggi tidak pernah sunyi," kata Bung Hatta.

Bung Hatta lahir di Bukittinggi persis di pangkal awal ke-20 itu. "Aku dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902," kata Hatta dalam memoirnya. Ketika ia lahir, kota itu sedang gemilang-gemilangnya sebagai kota kolonial. Dalam memoirnya, Beliau (1979: 1) menulis:

Bukittinggi sebuah kota kecil di tengah-tengah dataran

Agam .... Ngarai dan gunung-gunung serta Bukit Barisan

yang kelihatan sekitarnya itu memberikan kepada kota Bukittinggi suatu pemandangan yang indah sekali. Hawanya

sejuk, pada malam hari malahan dingin.

Berbagai jenis bunga subur tumbuhnya di sana. Orang yang datang bertamasya dari daerah pesisir sering

menamai Bukittinggi Kota Kebun Bunga Mawar. Selain

indah pemandangannya, kota ini bersih pula. Jalan-jalan raya selalu disapu oleh orang-orang hukuman yang mendapatkan hukuman berat yang didatangkan dari tempat-tempat yang jauh. Ini muslihat

pemerintah jajahan untuk menghalangi supaya mereka

jangan melarikan diri. Letak rumah-rumah di kota kecil ini tersusun baik.

Tiap-tiap rumah tempat tinggal mempunyai

pekarangan dan di sebelah muka biasanya ditanami bunga-bunga, pada sebelah belakang tumbuh beberapa pohon

buah-buahan.

Namun, tidak berapa tahun setelah

kelahiran Bung Hatta itu, pemerintah kolonial

menerapkan sistem perpajakan langsung untuk seluruh

alam Minangkabau.[2] Di pedalaman Minangkabau, kebijakan itu memicu penentangan-penentangan

dan berbagai perlawanan di sana-sini. Aturan dari Fort de Kock itu--nama Bukittinggi zaman penjajahan--telah menyulut

ketidak puasan di banyak tempat, utamanya di kampung-kampung sekitarnya. Kamang,[3] berjarak sekitar 12 kilometer dari kota,

melancarkan pemberontakan paling beringas

dan merepotkan sejak Perang Padri usai.[4] Pada 1908 itu, aliansi-aliansi

rakyat yang mempersenjatai diri memblokade kampung untuk menutup akses masuk wakil-wakil pemerintah dari Bukittinggi.[5]

Pertumpahan darah meledak, pendekar-pendekar pribumi telah membunuh pejabat-pejabat pemungut pajak,

opas-opas polisi, dan pegawai yang berafiliasi pada pemerintah kolonial

di pintu kampung.

Ketika perlawanan

Rumah panggung keluarga Bung Hatta terletak di

pinggir jalan raya besar di pusat

kota, yang bersisian dengan rel kereta yang menghubungkan Bukittinggi dengan Payakumbuh di timur. Bung Hatta kecil,

kanak-kanak umur 6 tahun dari keluarga saudagar, melihat barisan

gerbong kereta yang mengangkut gerombolan perusuh itu. Beliau mencatat

dalam memoirnya dengan ingatan yang terang tentang peristiwa itu, menimbulkan rasa tergidik pada batin seorang

anak yang terkucak,

yang diakuinya sendiri telah

menumbuhkan kebenciannya pada penjajahan. Di antara tahanan itu terdapat

keluarganya--orang terdekatnya. Di jembatan di depan rumahnya

di pinggir jalan raya kota

itu, Bung Hatta berdiri memberikan lambaian tangan

kepada Pak Gaek Rais-nya[7] yang ditangkap Belanda dengan tangan dan kaki terantai-terbelenggu. Hatta (1979: 11) menulis dengan suasana yang filmis:

Waktu kereta api yang membawanya lewat di muka rumah kami di seberang jalan raya, kami sekeluarga berdiri di jembatan yang bersejarah. Aku sendiri duduk berjuntai di atasnya. Dari jendela kereta api ia memberikan salam dengan melambaikan-melambaikan tangannya. Lambaian tangannya itu kami balas dengan hati yang penuh pilu, karena kedua tangannya kelihatan dibelenggu.

Pada diri Bung Hatta, dalam memandang kotanya, ada

ketakjuban dan kengerian sekaligus. Ketakjuban pada keberhasilan modernitas-kolonial dalam menawarkan

kemajuan peradaban, tetapi disisi lain kengerian yang disebabkan oleh upaya-upaya dalam menjaga gerak laju

modernitas itu senantiasa lempang. Saya ingin memperlihatkan ambivalensi (keterbelahan) pandangan atas kota kolonial yang diidap generasi-generasi termodernkan Indonesia abad ke-20 melalui

teks-teks yang mereka produksi. Teks-teks yang saya maksud bisa saja dokumen-ego seperti memoir Hatta yang kita kutip di atas, tetapi juga pandangan-pandangan di surat kabar, dan

karya-karya sastra modern pada era tersebut.

Anasir

Kata Benedict Anderson (2001: 173), salah satu upaya pemodernan yang paling giat dilakukan pemerintah kolonial ialah pengenalan konsep waktu yang terukur: waktu baru menggantikan waktu lama. Arloji telah diproduksi sejak akhir abad ke-18. Produksinya di seluruh Eropa tercatat 500.000 per tahun. Pada akhir abad ke-19, sebagian besarnya telah diekspor ke negeri jajahan. Pada awal abad ke-20, penggunaannya telah jadi biasa di kota-kota kolonial. Utamanya, yang berantai emas, menjadi pelekat-wajib dalam kantong-kantong jas pejabat bumiputera. Dokumen-dokumen ego, potret-potret yang dihasilkan dari rumah-rumah foto, roman-roman sezaman telah membuktikan penggunaannya yang luas di kalangan masyarakat kota, utamanya kelas atas terdidik.

Di Fort de Kock, penanda waktu yang paling

mencolok tentu saja Jam Gadang. Dibangun

di tengah kota, tidak berapa jauh dari pasar utama, di epicentrum keramaian, dan terutama di satu

titik yang tinggi (kalau tidak akan mengatakan

tertinggi). Ia dihadirkan di situ untuk dilihat dan diperhatikan. Ia diharapkan akan menggantikan cara warga

kota memandang waktu: menatap pada

langit untuk mengamati garis matahari, dengan menatap pada langit untuk menatap angka dan jarum. Penanda yang

serupa, dalam ukuran yang lebih kecil, juga ada pada tingkap

kantor-kantor, pada stasiun

kereta api dan dinding terminal.

Namun, sejauh mana kesadaran

akan waktu yang baru telah diresapi?

Roman telah menjadi corong bagi kampanye akan

waktu-modern. Melati van Agam karya Swan Pen membuka paragraf

pertamanya dengan narasi tentang waktu-modern itu, waktu dalam angka, dalam hitungan yang pasti.

“Neng,

neng, —neng neng, — neng neng”, boenjinja lontjeng distation 6 kali, soeatu tanda boeat memberi

tahoe kepada sekalijan

pendoedoek jang tinggal

berdamping disana, bahwa

diitoe waktoe soedah djam poekoel 6 pagi” (Swan Pen, tt: 1).

Novel itu, “jang benar telah kedjadian”, dikeluarkan Bintang

Hindia di Weltevreden, mungkin pada akhir 1920an. Penanda

waktu novel itu ialah penanda waktu yang numeric, alih-alih prosa bergaya legenda dan atau kaba -- "Tatkalo maso leh nantun", "Tatkalo maso dahulunyo":

"Hari nan sadang tangah hari, sadang tangah hari papek, sadang bunta bayang-bayang, sadang linduang saliguri,

sadang litak-litak ayam, sadang

langang urang di kampuang, sadang

rami urang di balai" (Rj. Endah, 1965: 1).

Sementara Idrus, tokoh utama lainnya, ialah “seorang anak moeda jang berpakaian tjelana flaner, badjoe open dari linnen, topi vilt, sepatoe pantoffel dengan kaoes soetera; sambil pada tangan kirinja terikat seboeah arlodji tangan dari mas 4 persegi” (1920an: 14). Pada keduanya, anasir-anasir kemodernan jelas menampakkan diri. Baik Idrus maupun Norma, mereka tertarik untuk “pergi menonton Opera, Bioscoop dan lain-lainnja apa jang disoekainja” (tt: 12). Di sekeliling kehidupan mereka ialah “gemerlapan kelihatannja dari djalan api-api lampoe listrik” (tt: 14). Jika kita teruskan menelisik, anasir itu tidak saja pada aspek fisik, perilaku-tingkah laku, tetapi juga pada mentalitasnya: Norma tidak mau bersegera kawin, karena dalam pikirannya, kalau sudah bersuami maka dia “tidak dapat vrij seperti dia sekarang; kalau akan pergi kemana-mana, moesti minta permisi dahoeloe kepada soeami, seolah-olah terikat, seperti boeroeng dalam sangkarnja" (tt: 8).

Roman itu juga berbicara

tentang auto[8] yang ‘bersilang

sioer’. Sepur yang berhenti dari stasiun ke stasiun. Jalan-jalan dan rel-rel dengan gemerlap

lampu listrik. Arloji dari emas yang

dipakai pemuda-pemudi. Pasar malam dan pacuan

kuda, dengan musik militer yang meriah. Pertandingan voetbal[9] di lapangan

Cantine. Panggung tonil; bunyi gitar, viool dengan fluidnya di Strom

Park dan James Park,[10] dimana tempat berkumpul muda-mudi

pada petang Sabtu atau malam Minggu. Swan Pen menulis:

"Fort

de Kock, kota jang paling disoekai oleh Bangsa Barat, dari kerena sedjoek

hawanja, penoeh dengan gedong jang

besar-besar beserta dengan villa-villanja jang tinggi, bagoes, dan molek-molek” (Swan Pen, tt: 29).

Swan Pen ialah nama pena

dari Parada Harahap. Jurnalisten termasyur pada masa itu. Dia pernah mengunjungi Fort de Kock beberapa kali. Dia menuliskan pengalamannya itu, di antaranya, dalam Dari Pantai Kepantai:

Perdjalanan ke Soematra (1927). Mungkin lanskap

dari latar cerita romannya berasal dari pengalaman beberapa

kunjungannya tersebut. Ada banyak anasir kemodernan

lain pada kota itu yang disebut Parada sebagaimana juga dalam novelnya

di atas itu. Mesinisasi transportasi diantaranya. Parada menulis

tentang sepur[11] dengan jadwal

rutin ke berbagai kota lain terparkir di stasiun kota. Auto yang silang-menyilang di jalan-jalan kota

yang mulus, menuju ke negeri dan kota lain.

Trayek Bukittinggi ke Tapanuli, sebutnya,termasuk perhubungan jalan yang baik di Sumatra, tidak saja kualitas

jalan, tetapi juga moda transportasinya, “… auto-auto jang berpoeloeh-poeloeh itoe dari

Fort de Kock ke Tapanoeli” (1927: 77-8). Padahal, Hatta (1979: 5) menyebut, pada 1910an belum ada mobil di kota

itu. Hanya ada sepur, bendi (delman)

dan pedati. Tetapi tentu saja kondisi itu telah berubah dengan cepat pada dekade berikutnya ketika Parada

mengunjungi kota itu. Lihatlah

masifnya iklan-iklan mobil, misalnya, di Sinar Soematra dan Soematra-Courant pada dekade-dekade itu.

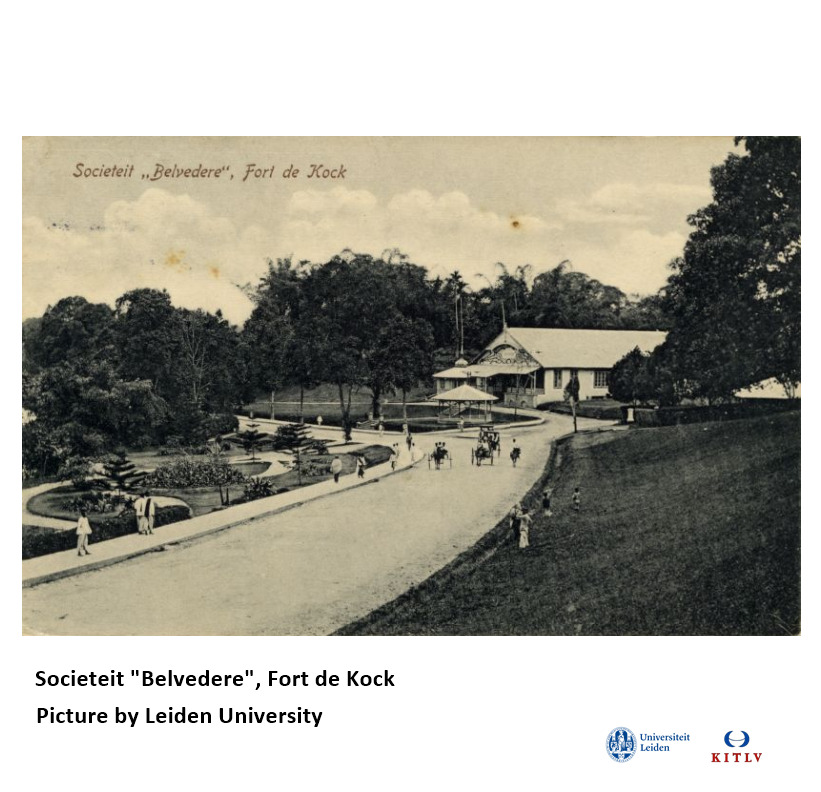

Yang juga cukup memperoleh perhatian Parada ialah Fort de Kock sebagai tujuan pakansi[12]. Pejabat dari Padang menghabiskan naik kereta api 5 jam[13] untuk menghabiskan akhir pekan, menginap di hotel-hotel yang terawat baik, mengunjungi destinasi-destinasi rekreasi yang masuk dalam buklet pariwisata kolonial. Ada banyak yang lain: kolam renang, lapangan tenis, meja bilyar, lapangan sepak bola yang juga digunakan untuk parade militer lengkap dengan musik militer, dansa-dansi di gedung societeit. Gedung-gedung bergaya imperial dan art deco; rumah-rumah tinggal tanpa halaman berlantai dua yang panjang ke belakang sebagaimana di negeri induk (nederlandhuizen) digantikan rumah-rumah berhalaman luas bergaya Hindia (landhuizen) dengan taman-taman air mancur dan jongos-jongos yang siap kapan pun sang tuan dan nyonya memanggilnya.[14]

Roman lain, Sengsara Membawa Nikmat, diterbitkan Balai

Pustaka pertama kali pada 1928, juga menampilkan anasir-anasir modernitas di sana-sini. Penulisnya, Tulis St. Sati, menghabiskan

masa kecil dan remajanya di kota itu. Latar

novelnya itu yang mula-mula ialah "sebuah kampung yang terletak pada sebuah lembah, tidak jauh dari

Bukittinggi". Pemudanya, digambarkan St. Sati, "bercelana batik,[15] berbaju

Cina yang berkerawang pada saku dan punggungnya. Kopiahnya sutera selalu, berterompah dan

bersarung kain Bugis."

Di kampung itu, orang main sepak raga[16] dan belajar

silat, berkumpul di kedai kopi,

atau mengikuti helat cara tradisi, berkasidah di

tepi-tepi surau, bersenandung dalam lagu-lagu

Melayu.[17] Sekeliling sawah. Ketika panen, orang berandai dan berpencak,

menari piring dan bersalung. Belajar

agama dan tata krama menjadi

keharusan dan guru

agama dan penghulu memperoleh tempat terhormat.

Yang terakhir ini terhubung kepada kekuasaan

kolonial di kota. Tuanku Laras pulang-balik ke Bukittinggi untuk berapat dengan

pejabat-pejabat Belanda, tuan-patronnya. Di kampung, dia

bertahta di kantor, dengan kursi dan meja, dengan

kakus, dengan halaman berumput yang luas, dengan bilik dan ruangan. Wilayah 'antara', di antara kota dan

kampung, di situlah kira-kira kantor (kuasa)

Tuanku Laras bersemayam.

Justus van Maurik, dalam Indrukken van een ‘Tòtòk’ (1897), lebih

banyak mengarahkan pandangannya ke

pinggiran kota. Dia berjalan kaki tiga jam ke

arah Sianok, dan mendapati lembah yang indah. Perasaannya tentang

keelokan alam, keramahan pribumi,

kekagumannya pada pakaian Melayu yang elok dan

anggun, dan penerimaan

mereka kepada anasir Eropa. Di sela-sela itu, tentu saja, kebanggaan

kepada kebelandaannya, pada pencapaian Eropa di negeri jajahan yang jauh. Dia menceritakan tentang

kebiasaan orang-orang Belanda di kota itu memelihara anjing yang menjadi

tren, salah seekornya

menaiki mimbarnya ketika dia sedang berbicara dalam sebuah pertemuan, dan menguraikan kebiasaan

yang sama pada orang-orang pribumi

Minangkabau di kampung-kampung sekitarnya. Dia terlalu

banyak berbicara tentang

varian-varian anjing sampai berhalaman-halaman (1897: 58-62). Dia mengabaikan

banyak hal berharga lain dari kota itu yang harus dilaporkannya kepada kita. Tapi setidak-tidaknya kita mendapat gambaran

juga tentang suasana kota itu pada titik-titik penting dari pemukiman

Eropa.

Dia menceritakan tentang hotel tempat dia menginap, dengan mandi uap panas, dan pelayan yang ramah. Dia menceritakan tentang ruang pertemuan di Gedung Societeit,[19] tempat di mana dia dijamu dengan cara Eropa oleh rekan-rekan Belandanya, diminta untuk membacakan karyanya di situ. Dia mempermasalahkan jas abu-abunya yang tidak cocok untuk pertemuan semacam itu. Dia berharap tampil dengan pantas, dengan jas hitam dan celana panjang yang bagus, dengan pena besi yang elegan melekat di saku. Di gedung pertemuan itu disebutnya juga terdapat ruang konser dan ruang baca. Dia menggambarkan suasana “di stasiun kecil yang rapi” di mana “lintas sibuk orang Melayu, Klingelesen, Cina, dan Eropa berbaur”. Dia menggambarkan tentang pasar dengan hidup (1897: 51-2), sbb.:

“Di passar [Fort de Kock] yang penuh panas dan terik matahari, penuh pajoong (penutup matahari) warna-warni dan tenda-tenda kecil, sangat ramai dan padat. Saya melihat segala macam kostum khas Sumatra ditampilkan, termasuk para wanita berpenampilan indah dari Pajacombo, mengenakan sarung emas dan perak, yang mengenakan hiasan kepala yang agak meniru tanduk carbouw. Orang Sumatra yang kaya suka berpakaian penuh warna dan indah, bahkan mahal dan mewah, dan apa yang ia kenakan cocok untuknya karena ia bertindak dengan kebanggaan tertentu.”

Fort de Kock, katanya lagi (1897: 57), adalah rumah pemulihan yang unggul. Para tentara yang baru pulang dari perang Aceh diistirahatkan di sana, juga para penderita beri-beri menjalani masa penyehatan yang menyenangkan di kota itu. Udara pegunungan bersih yang berharga di sana adalah obat terbaik untuk segala jenis penyakit saraf dan penyakit lainnya. Iklim kota itu sangat sejuk sehingga bunga dan tanaman Eropa, mawar, geranium, fuchsia, dan verbena tumbuh subur di sana.

Perembesan

Pengaruh Eropa itu, pada mulanya, berkisar di sekitar benteng kuno mereka di puncak bukit. Tetapi, ketika episentrumnya dipindah lebih agak ke selatan yang lebih datar, tempat di mana kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah dinas dibangun, kompleks permukiman kulit putih dan barak militer, dengan segala perangkat-Eropa yang menyertainya semisal gedung societeit, gereja, lapangan olahraga, sekolah dan lain sebagainya. Disitulah kemodernan itu berasal, dari:

- praktik-praktik sehari-hari para perwira militer,

- opsir-opsir menengah,

- pejabat-pejabat sipil bangsa Belanda,

- profesional-profesional terspesialisasi semisal; para ilmuwan dan insinyur, hakim dan guru. Di situlah lapis pertamanya.

Rembesannya yang mula-mula tentu saja ialah kepada kelompok-kelompok non-Eropa yang terafiliasi kepada yang pertama itu: keturunan mereka yang didatangkan sebagai prajurit-prajurit tempur yang kemudian memilih menetap (pasukan Jawa yang dibawa Sentot) yang kebanyakan bekerja di kota itu pada pekerjaan teknik (Ning, 1986: 18), atau komunitas-komunitas pedagang yang terhisap ke dalam arus tanam paksa kopi dan bertumbuhnya pasar (Cina, Keling). Komunitas Cina tersegregasi demikian ketat, terhubung begitu erat kepada tuan-patronnya, sehingga jika tidak bertahan sebagai dirinya minimal mereka lebih menyerupai Eropa. Keling, karena kesamaan agama, lebih cenderung kepada bumiputera. "Dalam perasaannya mereka sudah menjadi orang Minang," kata Hatta (1979: 2). Inilah lapis kedua. Di lapis yang sama itu pula terdapat bumiputra, orang-orang Minangkabau, dari kelompok yang diam di dalam kota, "terdiri daripada:

- pegawai negeri,

- saudagar dan

- tukang berbagai rupa" (Hatta, 1979: 4).

Keluarga Bung Hatta, Pak Gaek-nya yang saudagar, adalah termasuk ke dalam golongan ini. Ilyas Bagindo Marah, dari gelarnya, mungkin datang dari pesisir pantai. Ada cukup banyak keluarga lain bertoko di sekitar pasar, membangun rumah toko yang bertingkat dua di mana lantai atas menjadi tempat tinggal empunya, atau memiliki rumah-rumah sewaan, yang sebagian besarnya berasal dari Agam Tua. Dalam lapis ini juga, termasuklah mereka yang tidak tinggal di dalam kota, tetapi bolak-balik, keluar-masuk kota, menjual barang-barang kerajinan dan keperluan rumah tangga, berlindung dari panas matahari dengan payung-payung besar, atau mengisi bangsal-bangsal yang dibangun kemudian, yang datang pagi-pagi sekali dan pulang ke kampungnya pada petang hari, yang kebanyakan berasal dari kampung-kampung sekitar kota.

Di lapis ketiga, modenitas-kolonial itu merembesi kampung-kampung itulah, dusun-dusun Minangkabau, memakai kalimat Bung Hatta, "yang terpisah dari kota oleh beberapa puluh piring sawah saja". Mula-mula basis kebudayaan mereka pada pertanian, bersawah dan berladang. Rumah dan harta dimiliki bersama. Bapak dan anak tidak tinggal serumah, melainkan terpisah dalam keluarga masing-masing menurut sistem keturunan ibu, matriarkat. Sistem adat mengatur seluruh aspek hidup dari yang paling publik hingga yang paling privat. Sejak lahir hingga dewasa lantas mati orang-orang diawasi oleh mata awas tradisi. Tetapi, arus kota kemudian mulai menarik mereka, kaum laki-lakinya, kata Hadjerat (1947: 11), untuk perlahan-lahan mulanya meninggalkan sawah dan ladang di kampungnya, lantas diantaranya memilih "menjadi tukang batu, tukang kaju dan mendjadi kuli" ke Bukittinggi. Sementara perempuannya, ke kota untuk "berdjual kayu api, pisang, daun pisang, koewe2 dan berkuli ditoko Tjina atau mendjadi babu".

Yang menarik kemudian

ialah dari proses serupa itu bagaimana lalu-lintas manusia yang melintasi batas

kampung dan kota itu sekaligus juga membawa dan mengikutkan anasir-anasir modernitas-kolonial? Bagaimana perembesan dari lapis pertama, ke lapis

kedua, lalu ke lapis ketiga? Mungkinkah dia berjalan

secara sebelah pihak, atau dari kedua sisi, melalui semacam

transaksi? Bagaimana pulakah

proses dan bentuknya. Kasus yang menarik,

misalnya, minat pada Sekolah Raja.

Taufik Abdullah (1983: 21):

Mereka berpakaian bagus menurut mode Eropa. Pada jam istirahat, dengan bangga pelajar-pelajar Sekolah Raja itu menjalani jalan-jalan kota Bukittinggi. Masyarakat mengenal mereka dengan baik. Seorang Alumni Sekolah Raja yang bernama Rasyid Manggis menceritakan bahwa ketika ia dibawa oleh orang tuanya ke Pasar Bukittinggi sangat kagum melihat pelajar-pelajar Sekolah Raja itu. Sehingga saat itu menjadi idamannya untuk menjadi pelajar Sekolah Raja.

Namun, yang

justru mengherankan adalah, tidak ada proses timbal-balik. Kasus Bung Hatta (1979: 12), misalnya, menarik

untuk dicermati, bahwa dia sering dibawa kenalan dan sahabat kakeknya ke kampung mereka yang

"terpisah

dari kota hanya beberapa puluh

piring sawah saja". Artinya, seorang

dari lapis 2, mendatangi lapis

3, tetapi tidak punya minat sama sekali untuk menjadi

lapis yang didatanginya. Bung Hatta mengulang-ulang kebingungannya atas lapis 3, "lain duduknya",

"ganjil rasanya", "teka-teki bagiku". Kata Hatta, "Aku belum mengerti seluk-beluknya" yang "berlainan dari yang terlihat di dalam

kota". Beliau mengatakan dia (keluarganya) berbeda, "Struktur keluarga kami

mengikuti garis patriarkal", hidup dalam keluarga

kecil alih-alih kaum-komunal, cenderung individuil alih-alih kolektif. Mungkin menjadi jelas

bahwa proses pribumisasi (menjadi tertradisikan)

nyaris tidak pernah terjadi, bahkan di tataran lapis 2, apatah lagi lapis 1.

Resepsi

Penolakan atas sistem pajak yang diterapkan Fort de Kock [Sumatera Westkust] pada 1908 satu di antaranya. Lalu, penolakan Bung Hatta-kecil dalam batin kanak-kanaknya atas sikap keras pemerintah kolonial untuk menghancurkan pemberontakan itu. Penolakan yang paling nyata terlihat atas modernitas-kolonial datang dari masyarakat lapis ketiga dari kota itu. Dua tahun sebelumnya, pada 1906 sembilan penghulu Kurai dijebloskan ke penjara, mereka dituduh sebagai, dalam bahasa Westenenk, "tukang pengatjau negeri ... penghasut, tukang pembuat rekes2". Mereka melayangkan surat protes ke Asisten Residen Padang Darat: pemerintah kota, kata mereka, "menghilangkan hak dan milik kami, melanggar adat dan pusako kami" (Hadjerat, 1947: 45). Pada 1915, Asisten Residen menulis tentang tabiat penolakan Kurai atas modernitas yang dibawa pemerintah jajahan sebagai "diam dilaut masin tidak, diam dibandar tak meniru". Di atas tanah merekalah sekolah-sekolah (sekuler) didirikan, tetapi "djaranglah mereka itu jang suka menjerahkan anak kemenakannja menuntut peladjaran kesekolah itu" (Hadjerat, 1947: 9).

Pada masa itu, Bung Hatta dalam memoirnya membenarkan, kesadaran masyarakat bumiputra untuk bersekolah di sekolah umum

belum tumbuh dan berkembang.[20] Bersekolah di sekolah umum dianggap tidak begitu penting bagi kehidupan

mereka. Penghargaan orang-orang amat rendah kepada sekolah pemerintah. Jika belajar di sekolah formal

atau sekolah umum, berarti sama dengan membantu kepentingan Belanda.[21] Bung Hatta

melihat banyak kawan-kawan seusianya

tidak sekolah. Mereka hanya pergi belajar mengaji ketika malam hari di surau, sedangkan siang hari digunakan

untuk bermain-main dan membantu orang tua bekerja di sawah, menggembalakan ternak atau berdagang. Hatta (1979: 23)

menceritakan dalam memoirnya:

Kebanyakan dari kawan-kawanku yang sama mengaji di

surau tidak bersekolah. Siang hari mereka bermain-main saja atau menolong

orang tuanya yang bekerja di sawah, menggembalakan kerbau atau berjualan.

Kalau kutanyakan kepada mereka apakah mereka

tidak ingin bersekolah, aku selalu mendapatkan jawaban yang serupa “buat

apa itu” kata mereka, "sekolah

itu kan bikinan Belanda untuk menjinakkan kita,[22] lebih baik dijauhi saja. Asal kita rajin-rajin mengaji, kita tidak akan kalah dalam pengetahuan dengan orang-orang

yang tamat sekolah rakyat itu".

Perasaan anti-sekolah [anti sekolah sekuler] itu pada 1920an telah banyak sekali berubah seperti yang telah disebut juga di atas. Jumlah penduduk kota itu bertambah dua kali lipat, dari 2500 pada masa Hatta kecil (1910an), menjadi 5004 pada 1920, menanjak semakin tinggi menjadi 14.650 pada 1930 (tabel lengkap lihat Zulqayyim, 2006: 29). Bukan saja karena terbukanya peluang akan pekerjaan yang lebih beragam, semakin meluasnya wilayah kotapraja,3 dibukanya kran yang lebih luas bagai pembelian dan penyewaan tanah (2006: 30-31). Namun, tampaknya, diterimanya modernitas-kolonial yang meluas mungkin saja juga telah mendorong pertumbuhan pesat ini. Orang-orang mulai berlomba-lomba mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah sekular yang kini dianggap sebagai tangga utama menuju kemajuan.[23] Beberapa dokumen ego menyamini hal tersebut (ex: Maisir Thaib [1978], Hasyim Ning [1986], Bahder Johan [1980]). Kaum terdidik baru hasil sekolah-sekolah sekuler itu menjadi agen pemodernan,[24] utamanya berasal dari lapis ketiga yang dulu begitu susah dimasuki, dan mengkampanyekan modernitas pada lapis mereka pula. Mereka mendirikan organisasi atau perkumpulan, juga surat-surat kabar, dan pada masa kemudian menikung ke arah yang agak lain: kesadaran kebangsaan.

Respon-respon atas modernitas-kolonial tampak beragam. Selain penolakan yang keras pada satu sisi yang paling ekstrim

sebagaimana telah disebut di atas itu, upaya peniruan

(mimikri) ialah yang juga mengejala. Orang-orang tertentu yang paling dekat dan paling terhubung dengan orang-orang

Eropa ingin seperti 'rekan' Eropanya atau 'tuan' Eropanya ialah pelakunya yang utama dan mula-mula.[25] Mereka

meniru rumah-rumah bergaya landhuizen

dengan menyebutnya rumah gaduang alih-alih rumah gadang; mengisi

rumah baru mereka itu dengan berbagai perabotan alih-alih membiarkannya lepas-lapang. Mereka berpantalon dan

tuksedo, bersepatu dan kaos kaki dan lain sebagainya. Mereka

terpana-pada pada kereta api dan bercita-cita menjadi masinis. Mereka bermimpi akan dapat bermobil ke mana-mana

daripada berjalan kaki atau naik bendi.

Namun, tampaknya, upaya itu lebih sering berakhir sebagai ambivalensi yang menggelikan sekaligus

merisaukan. Ingin menjadi

terbaratkan tapi tak pernah bisa menanggalkan ketimuran. Di tengah kondisi

yang demikian, setengah yang lain melakukan upaya yang

lebih kompromistis, mencangkokkan kebaratan

ke dalam ketimuran. Hasilnya mungkin juga terlihat komikal, atau membadut,

tetapi kita dapat menilainya sebuah upaya bertransaksi: tas dan kemeja dikombinasikan dengan bawahan celana-batiak + sarung, pantalon

dengan teluk belanga, atau

tuksedo lengkap dengan dasi kupu-kupu tapi berkaki ayam; imperial style dengan rome pillar + gonjong ala rumah gadang + ukiran mahkota Wilhelmina + itiak pulang patang. Pada tataran fisiknya, demikian, tetapi

kita mungkin perlu menyelaminya ke

struktur yang lebih dalam, pada sikap hidup,

pada pikiran dan mentalitas.

Seberapa jauh hal itu telah terjadi?

Respon-respon atas modernitas-kolonial tampak beragam. Selain penolakan yang keras pada satu sisi yang paling ekstrim

sebagaimana telah disebut di atas itu, upaya peniruan

(mimikri) ialah yang juga mengejala. Orang-orang tertentu yang paling dekat dan paling terhubung dengan orang-orang

Eropa ingin seperti 'rekan' Eropanya atau 'tuan' Eropanya ialah pelakunya yang utama dan mula-mula.[25] Mereka

meniru rumah-rumah bergaya landhuizen

dengan menyebutnya rumah gaduang alih-alih rumah gadang; mengisi

rumah baru mereka itu dengan berbagai perabotan alih-alih membiarkannya lepas-lapang. Mereka berpantalon dan

tuksedo, bersepatu dan kaos kaki dan lain sebagainya. Mereka

terpana-pada pada kereta api dan bercita-cita menjadi masinis. Mereka bermimpi akan dapat bermobil ke mana-mana

daripada berjalan kaki atau naik bendi.

Namun, tampaknya, upaya itu lebih sering berakhir sebagai ambivalensi yang menggelikan sekaligus

merisaukan. Ingin menjadi

terbaratkan tapi tak pernah bisa menanggalkan ketimuran. Di tengah kondisi

yang demikian, setengah yang lain melakukan upaya yang

lebih kompromistis, mencangkokkan kebaratan

ke dalam ketimuran. Hasilnya mungkin juga terlihat komikal, atau membadut,

tetapi kita dapat menilainya sebuah upaya bertransaksi: tas dan kemeja dikombinasikan dengan bawahan celana-batiak + sarung, pantalon

dengan teluk belanga, atau

tuksedo lengkap dengan dasi kupu-kupu tapi berkaki ayam; imperial style dengan rome pillar + gonjong ala rumah gadang + ukiran mahkota Wilhelmina + itiak pulang patang. Pada tataran fisiknya, demikian, tetapi

kita mungkin perlu menyelaminya ke

struktur yang lebih dalam, pada sikap hidup,

pada pikiran dan mentalitas.

Seberapa jauh hal itu telah terjadi?

Pandai Sikek, 2023

1 Disampaikan dalam Seminar Pelestarian Warisan Budaya di Kota Bukittinggi, bertempat di Novotel - Bukittinggi, pada 30-31 Agustus 2023.

2 Mengajar dan mengarang. Menulis beberapa buku sejarah di antaranya: Mendisiplinkan Kawula Jajahan: Politik Penjara Hindia Belanda (2017), Celana Pendek dan Cerita Pendek: Kumpulan Esai Sejarah & Sastra (2019), Merengkuh Djaman Kemadjoean: Dinamika Modernitas Kota Kecil (2022), dan yang akan segera terbit berjudul Wabah Rempah Sejarah: Sejumlah Catatan.

3 Pada 1930, Permusyawaratan Orang Kurai Oentoek Keselamatan (P.O.K.O.K) menggalang protes kepada pemerintah kota atas ini. Sutan Batoeah dan M. Zen Djambek mengepalai rapat akbar untuk ketidaksetujuan pencaplokan wilayah-wilayah Kurai yang dimasukkan ke dalam kotapraja (gemeente). Pemerintah Fort de Kock membubarkan aksi mereka dengan kekerasan, di mana para polisi memaksa mengakhiri rapat dengan memukuli para pesertanya (Hadjerat, 1947: 61-2).

====================

Kata dalam tanda [] ditambahkan admin

Catatana kaki oleh Admin:

[1] Keling atau Orang Keling (Urang Kaliang) merupakan penamaan untuk etnis India bagi orang Minangkabau dan negeri Melayu lainnya. Merujuk kepada sebuah kerajaan yang terdapat di bagian selatan India. Tentang Kalingga, silahkan klik DISINI

[2] Pada tahun 1908 mulai diberlakukan kebijakana Belasting (Pajak) di Minangkabau. Kebijakan ini ditentang oleh seluruh orang Minangkabau karena merupakan bentuk pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Plakat Panjang yang mereka buat sendiri. Dimana salah satu isinya ialah: Kelima, Kompeni tidak meminta akan mereka itu barang apa-apa cukai uang, melainkan kompeni hendak menyuruh mereka itu bertanam kopi banyak atau lada hitam akan kebajikan kepada mereka itu. Selengkapnya tentang isi Plakat Panjang, silahkan klik DISINI

[3] Kamang, sekarang berada di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Menganut Kelarasan Koto Piliang. Pada masa Belanda, terdapat Kelarasan Kamang yang Kepala Larasnya berkantor di Jorong Pintu Koto. Pada masa Perang Kamang, Kepala Laras dijabat oleh Garang Dt. Palindih dari Suku Sikumbang. Dan selepas Perang Kamang - dimana Garang Dt. Palindih telah dipecat - Syekh Djamil Djambek membuka surau kedua beliau di nagari ini atas permintaan mantan Laras Kamang. Tentang Kamang, silahkan klik DISINI, tentang Surau Nyiak Djambek di Kamang, silahkan klik DISINI

[4] Tentang Perang Kamang, silahkan klik DISINI

[5] Pada tahun 1908, tidak hanya di Kamang dan Manggopoh sahaja yang bergejolak dalam menentang Kebijakan Pajak (Belasting), melainkan sealam Minangkabau. Namun pada kebanyakan nagari tidak terjadi pemberontakan karena tidak adanya kesefahaman antara pemimpin mereka dalam menyikapi kebijakan tersebut. Buya Hamka mengambarkan keadaan masa itu bahwa di Kamang dan Manggopoh terjadi pemberontakan karena Niniak Mamak dan Ulama sefaham untuk melakukan perang. Sedangkan di nagari lain, ada yang niniak mamak yang setuju untuk berperang namun ulama tidak, demikian pula sebaliknya.

[6] Dalam Memoirnya, Bung Hatta menceritakan bahwa di depan rumah mereka dibuat pos penjagaan oleh polisi. Dimana setiap orang yang hendak lalu mesti diperiksa, kebanyakan dari mereka dibentak oleh polisi. Mak Idris (mamak beliau) menceritakan bahwa pada suatu malam ia cemas bukan kepalang tatkala mendengar bentakan dan teriakan dari opas polisi tersebut, takut kalau-kalau peluru bedil mereka meletsu mengenai dirinya yang sedang tidur di bilik muka. Mamak beliau juga menjawab tatkala ditanya oleh Bung Hatta perihal Perang Kamang "Orang Belanda tak dapat dipercaya, mereka mengkhianati perjanjian"

[7] Dalam memoirnya Bung Hatta menceritakan kalau Pak Gaek Rais merupakan orang yang kritis dan pernah menulis beberapa tulisan di surat kabar terkait kelakuan salah seorang pejabat kolonial. Perang Kamang digunakan oleh pejabat tersebut sebagai balas dendam untuk menangkap dan memenjarakan Pak Gaek Rais.

[8] Di Sumatera Barat, mobil disebut dengan 'oto' berasal dari kata 'auto' yang telah digunakan semenjak masa kolonial.

[9] Sepak bola

[10] Strom Park atau Stram Park merupakan nama kebun bunga di Bukit Tinggi yang kemudian berubah menjadi Kebun Binatang. James Park, belum berhasil kami identifikasi.

[11] Kata sepur biasanya diartikan sebagai kereta api, tetapi arti sejatinya berbeda. Kata ini berasal dari kosakata Belanda spoor yang berarti jalur dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur rel daripada lokomotif dan gerbong.

[12] dari bahasa Belanda vacantie; libur, cuti

[13] dari sini kita tahu kalau jarak Bukit Tinggi - Padang dengan menggunakan kereta uap masa itu ialah 5 jam. Sekarang dapat ditempuh dengan waktu 2,5 s/d 3 jam

[14] Jongos = pelayan, Babu = pembantu, asisten

[15] Celana dengan motif Batik Tanah Liat yang merupakan khas Minang.

[16] Sepak Raga atau Sipak Rago. Merupakan salah satu permainan anak nagari di Minangkabau. Bola yang digunakan terbuat dari rotan, mirip dengan bola takraw sekarang namun pada beberapa kampung bola tersebut memiliki ukuran dua kali lebih besar. Dimainkan bersama-sama dengan cara sekelompok pemuda berdiri berkeliling membentuk lingkaran. Bola disepak dengan aturan tidak boleh bola sampai menyentuh tanah, dioper ke rekan-rekannya yang berdiri melingkar tersebut. Barang siapa yang tidak dapat menerima atau menyambut operan bola atau dalam memainkan bola, bola tersebut lepas dan menyentuh tanah maka ia akan menjadi bahan tertawaan. hal inilah yang memicu permusuhan antara Engku Muda Kacak dengan Midun dalam roman tersebut.

[17] Dalam arsip-arsip kolonia, mereka menyebut orang Minangkabau dengan sebutan Orang Melayu. dalam kearifan lokal orang Minangkabau sendiri, mereka memang meidentifikasi diri mereka dengan sebutan Orang Melayu atau Bangsa Melayu. Namun pada waktu kemudian terjadi penyempitan makna terhadap Melayu, baik itu di Minangkabau maupun di Indonesia. Sehingga banyak orang Minangkabau tidak mau atau tidak merasa orang Melayu lagi dan menyamakan Melayu sebagai sebuah etnis, bukan bangsa.

[18] Gaba gaba berarti gerbang atau gapura. Merupakan bahasa asli orang Minangkabau yang telah hilang dan tak lagi digunakan pada masa sekarang. Pada bercakapan lisan ataupun dokumen kerap digunakan kata 'gapura' yang merupakan kata dari bahasa Jawa yang juga serapan dari bahasa Sansekerta yang menjadi bahasa suci bagi orang jawa Kejawen. Karena mentalitas yang rendah, pada masa sekarang orang daerah banyak melakukan adopsi besar-besaran terhadap gaya hidup dan juga berbahasa orang-orang di Pulau Seberang.

[19] Terletak di Kantor DPRD Kota Bukittinggi sekarang, dimasa perang kemerdekaan ditukar namanya menjadi Gedung Nasional. Selengkapnya tentang Societeit di Bukit Tinggi silahkan klik DISINI

[20] Bukannya belum tumbuh melainkan orang Melayu di Minangkabau masih dalam tahap mempelajari dan menelaah apakah pengaruh baru yang dibawa oleh penjajah itu sesuai atau tidak dengan adat dan agama yang mereka anut. Terbukti pada masa belakangan, orang Minangkabau menerima pengaruh ini dengan mendirikan sekolah partikelir di setiap kampung mereka yang dikenal orang dengan nama Sekolah Melayu. Pada sekolah ini diajarkanlah agama yang tidak diajarkan oleh sekolah sekuler bikinan Belanda. Dan hal ini membuat Belanda geram dan dengan dalih memeriksa kualitas pendidikan mereka mengirip inspektur pendidikan untuk memeriksa kualitas pendidikan di Sumatera Westkust. Hasil penyidikan ialah kualitas pendidikan di sekolah Melayu buruk dan mesti dievaluasi. Tentu sahaja dalam sudut pandang mereka, karena merasa terancam dengan keberadaan sekolah melayu ini.

[21] Orang yang bekerja dengan penjajah dipandang rendah dan dianggap sebagai Pengkhianat oleh orang Melayu

[22] hal ini terbukti bahwa pendidikan merupakan alat cuci otak yang efektif. Dengan menghilangkan mata pelajaran agama dan sejarah, misalnya atau sekadar mengurangi maka proses propaganda penjajah dengan ideologi sekuler kapitalisnya dalam menjinakkan dan menundukkan pribumi berjalan mulus. Dapat kita lihat para tamatan kampus-kampus luar negeri yang belajar agamanya ke universitas yang didirikan para orientalis di negeri mereka.

[23] Tidak dapat dipukul rata (generalisir) karena yang dapat masuk kep sekolah sekuler milik kolonial itu hanyalah anak-anak bangsawan, orang pengaruh, atau dekat dengan pemerintah kolonial.

[24] Sebagian besar menjadi agen sekulerisasi dan memandang Islam sebagai perlambang dari kemunduran. Beberapa lagi menjadi orang yang tergila-gila pada peradaban barat dan merendahkan adat nenek moyang. Seperti yang digambarkan dalam roman Salah Asuhan. Mereka terjangkit penyakit Xenocentrims.

[25] Serapan berbagai elemen budaya barat kemudian marak seperti penggunaan jas yang dipadukan dengan kain sarung dan kopiah, menghindari memakai kopiah yang merupakan salah satu produk budaya lokal, menggunakan kata serapan Belanda dalam percakapan sehari-hari,

Komentar

Posting Komentar